KI, also "Künstliche Intelligenz", ist zu einem fast unerträglichen Reizwort geworden. Bei vielen gehen die Schotten sofort zu, sobald davon irgendwie die Rede ist...

View article

View summary

KI, also "Künstliche Intelligenz", ist zu einem fast unerträglichen Reizwort geworden. Bei vielen gehen die Schotten sofort zu, sobald davon irgendwie die Rede ist.

Nun mag man davon halten, was auch immer man möchte. Die meisten verbinden mit "KI" ohnehin fast nur LLM (Large Language Model), also so'n Kram wie ChatGPT__(Nummer hier einfügen), Grok, Gemini, Copilot, etc. ... also den "modernen Versionen" von Weizenbaums Eliza. Gut... die können oft mehr, als nur Schwätzen... man kann sich auch Bilder erstellen lassen oder man lässt den Bot Programmcode erzeugen.

Über den praktischen Nutzen und auch die möglichen Gefahren will ich hier nicht ausgiebig sprechen. Es muss jeder selbst entscheiden, ob und inwieweit er solche Dienste nutzt. Ich selbst nutze diese Dienste auch sporadisch. Mehrheitlich als Ausgangsbasis für eigene Recherchen. Wenn ich also etwas zu einem bestimmten Thema suche, stelle ich die Frage bei einem solchen Bot und beginne dann selbst anhand des Ergebnisses mit meinen Recherchen. Das ist schon praktisch... vor allem, wenn der Bot auch Quellenangaben macht. Und Artikelbilder, die selbst nur als "Schmuck" für einen Artikel dienen, lasse ich mir auch öfter einmal erstellen. Wobei ich bei solchen Bildern, die einfach nur wegen des einheitlichen Erscheinungsbildes sein "müssen", auch regelmäßig meine "natürliche Intelligenz" in Verbindung mit Gimp und meinen krummen Fingern an der Maus dazu nutze, aus CC0-Bildern und meinen beschränkten künstlerischen Fähigkeiten solche Bilder zu erstellen.

Und da wären wir dann auch schon beim Thema Nr. 1!

Viele, welche öffentlich – und mit öffentlichen Inhalten – im Web agieren, sind strikt dagegen, dass (ich nenne sie jetzt mal vereinfachend) "KI-Engines" auch ihre "Daten" in ihre Ergebnisse mit einbeziehen. Vor allem, weil es an detaillierten Quellenangaben fehlt. Ok... nun denn. Wenn tatsächlich relevant lange Passagen z.B. aus veröffentlichten Texten 1:1 übernommen werden, dann gehört es sich auch, dass eine entsprechende Quellenangabe erscheint (und/oder andere Vorgaben einer eventuelle angegebenen Lizenz der Quelle). Das gilt aber sowohl für "künstliche", wie auch für "natürliche" Intelligenz. Wenn ich in Beiträgen ausführlich zitiere, dann wird das gekennzeichnet und die Quelle angegeben. Ob und wie das bei KI-generierten Texten funktioniert und stattfindet, weiß ich nicht. Da habe ich noch keine Erfahrungen... wahrscheinlich, weil ich diese Dienste nur sporadisch und – wir bereits erwähnt – als Startpunkt für eigene Recherchen nutze. Werden aber lediglich die Informationen gewonnen und entsprechend gewertet, eingeordnet und letztlich in neu erstellten Texten genutzt, dann ist das sowas wie "künstliches Lernen". Es gibt quasi "Erkenntnisgewinne". Wenn ich also zu einem Thema recherchiere, erweitere ich mein Wissen. Und dieses erlernte Wissen nutze ich dann in eigenen Texten. Das ist normal. Wenn ich etwas zu einem geografischen Thema schreiben würde, was auf meinem Wissen, welches ich in meinem bisherigen Leben angehäuft habe, basiert, so ist das doch ganz normal. Mir hat der Diercke-Atlas, den ich in der Schule genutzt habe, zum Glück nicht verboten, mir gewisse Dinge zu merken (neee... das ist ja Sinn und Zweck des schulischen Lernens) und später zu verwenden. Solange ich nicht knallhart plagiiere, ist das ok. Dem wird wohl niemand ernsthaft widersprechen wollen.

Wieso soll das nun bei der KI anders sein? Was ist so schlimm daran, wenn das "Wissen", welches sie "angehäuft" hat, von diesen Systemen bei Anfragen angewendet, also genutzt wird? Das Argument, dass solche Dienste letztlich auch immer irgendwie mit ihrem Dienstangebot Geld verdienen, ist auch kein Argument dagegen. Oben beispielhaft erwähnte (und echt utopische) Ausführungen zu einem erdkundlichen Thema könnte ich mir ja auch bezahlen lassen. Ich nutze also Wissen, welches ich aus anderen Quellen gesammelt habe, zu kommerziellen Zwecken. Na und? Normal! So funktioniert die Welt.

Bei ausführlichen Ausarbeitungen, Beiträgen, Artikeln kann ich es noch verstehen, wenn nicht jeder damit einverstanden ist, dass alles verwendet wird... wobei auch das ziemlich "schräg" ist. Denn wenn ich mir einen solchen Beitrag durchlesen und das dadurch gewonnene Wissen später in einem eigenen Beitrag verwenden würde, ohne zu plagiieren, sondern als eigene "Arbeit" formuliert, wird sich auch keine aufregen... oder? Oder doch? Falls doch, stellt sich mir die Frage: Wieso veröffentlicht denn dann jemand sowas? Wenn es doch eigentlich niemand lesen soll... weil dadurch ja die "Gefahr" besteht, dass der Leser die Erkenntnisse irgendwann selbst publizistisch nutzt. Wenn keiner etwas von meinem Werk haben soll, dann darf ich es schlicht nicht veröffentlichen.

Ganz besonders skurril finde ich die Protesthaltung bezüglich des Durchsuchens Sozialer Netzwerke. Euer Ernst, wenn Ihr meint, das müsse unterbunden werden? Erstmal ist das doch in der Regel nur Beifang, was die Dienste da einsammeln. Oder meint Ihr, Postings mit "guten Morgen", über das gerade eingenommene Mittagessen, über eine Etappe einer Radtour durch die Lüneburger Heide oder darüber, dass Sohn oder Tochter heute schon wieder das Pausenbrot unangerührt mit nach Hause gebracht hat, besäße eine wirkliche Relevanz für den Datenpool von LLMs? Das ist seichter Smalltalk. Das wird nicht wirklich gebraucht. Und bei ausführlicheren Beiträgen in diesen Netzwerken gilt das zuvor Gesagte: Wenn es keiner nutzen, lesen, verstehen, lernen soll, dann veröffentlicht es einfach nicht! Soziale Netzwerke... auch die dezentralen Netzwerke sind nunmal in der Regel komplett öffentlich. Wer da etwas postet, sollte sich im Klaren darüber sein, dass das JEDER lesen kann. Es gibt selbst im Fediverse nur wenige Dienste, die eine nicht-öffentlichen Nutzung innerhalb von sozialen Gruppen erlauben: mein geliebtes Hubzilla, dann auch Friendica, (streams) und Forte z.B.

Wer also nicht möchte, dass Postings durch KI-Dienste gecrawlt werden, muss einen solchen Dienst nutzen... und zwar so nutzen, dass es sich um einen nicht-öffentlichen Kanal handelt. Dann kommen da solche Akteure auch nicht dran.

Wer einen öffentlichen Dienst nutzt, welche dann über so schwache Mechanismen, wie eine robot.txt versucht, das Abgrasen zu verhindern, der betrügt sich selbst. Öffentlich ist öffentlich. Und was öffentlich ist, kann auch kaum einer Nutzerbeschränkung unterliegen.

Aber... wie gesagt... das ist eh ein Getrommel wegen Nichtigkeiten, wenn man sich die Timelines dieser Dienste anschaut.

Jetzt zum Thema Nr. 2!

Man findet immer mehr Software, welche bestimmte KI-Funktionen einbauen. Und da gibt es dann einen irrsinnigen Beißreflex. "Neee, wenn mein Office-Programm jetzt auch KI anbietet, dann lösch ich das und suche mir ein anderes."

Was soll der Scheiß? Gerade erst las ich solche Aussagen bezüglich Onlyoffice. Da wird ein sehr gutes Stück Software verteufelt, weil jetzt KI-Funktionen angeboten werden. Die sind aber gar nicht automatisch aktiviert und müssen vom Nutzer ganz explizit eingeschaltet (und oft sogar mit einem Lizenzschlüssel für den jeweiligen Dienst freigeschaltet) werden... sofern sich der Nutzer der Software einen Nutzen davon verspricht. Ich für meinen Teil wüsste nicht, wozu ich das aktivieren sollte... ich brauche das nicht. Und weil ich es nicht aktiviere, ist der Rest der Software ja nicht schlechter als vorher. Aber ich maße mir doch nicht an, bestimmen zu wollen, dass andere Nutzer dieses Feature auch nicht nutzen sollen. Wer das braucht, soll es nutzen können. Und für den ist die Software dann auch "besser" als vorher. Und je mehr Programme solche Optionen einbauen, desto öfter liest man Boykott-Erklärungen oder gar Boykott-Aufrufe.

Echt mal... haltet Euch einfach aus meinem Leben raus! Ich entscheide selbst, was ich nutze und was nicht.

Ganz anders sehe ich das nur, wenn mir solche Funktionen ungewollt aktiviert untergeschoben werden. Das empfinde ich als anmaßende Einmischung in mein Verhalten. Und wenn man es gar nicht abschalten kann, dann entscheide ich auch für mich selbst, dass ich die Software nicht mal mit der Kneifzange anpacke. Aber ich verurteile auch niemanden, der sie trotzdem nutzt... wenn er denn genau die Funktion ohnehin haben möchte.

Es herrscht zurzeit eine echte KI-Paranoia... und ein unglaublicher Beißreflex mit eingebauter Moral-Keule.

Nervt schon ein bisserl...

Wer Arch Linux (oder eine Variante) nutzt, verwendet zum Installieren in der Regel die Pakete der Distribution oder - sofern man sich der Risiken bewusst ist - auch vertrauenswürdige Pakete aus dem AUR Repo. Python ist in der Regel aus dem Repo vorinstalliert. Und es bietet sich ja eigentlich auch an, Xonsh ebenfalls so zu installieren...

View article

View summary

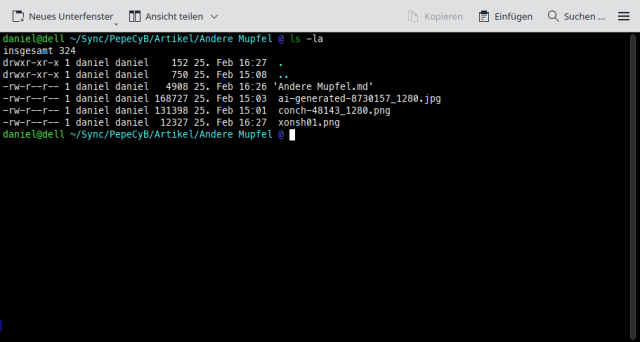

Wer Arch Linux (oder eine Variante) nutzt, verwendet zum Installieren in der Regel die Pakete der Distribution oder - sofern man sich der Risiken bewusst ist - auch vertrauenswürdige Pakete aus dem AUR Repo.

Python ist in der Regel aus dem Repo vorinstalliert. Und es bietet sich ja eigentlich auch an, Xonsh ebenfalls so zu installieren.

Funktioniert auch prima.

Aber spätestens an dem Punkt, an welchem man Xontribs (also Xonsh-Erweiterungen) installieren möchte, ist Schluss mit Lustig.

Xontribs installiert man nämlich mittels

Und hier fängt Arch dann an, zu "bocken":

Mit der Installation von Python übernimmt nämlich das Betriebssystem das Ruder, was die Verwaltung von Paketen betrifft. Systemweit kann man mit

nichts mehr einfach so installieren. Man kann Pakete nur mit pipx in einer virtuellen Umgebung für den Nutzer installieren. Sie stehen dann ganz normal für den Nutzer zur Verfügung, aber nicht systemweit.

Der Versuch, Xontribs nun einfach mit pipx zu installieren, scheitert aber leider auch.

Ich habe zunächst keine Lösung gefunden und in den Community-Bereichen von Xonsh geragt, was ich nun tun kann. Letztlich bin ich aber doch selbst auf die Lösung gekommen.

Weil ich Xonsh ohnehin nur für meinen Nutzeraccount verwenden möchte, bot es sich an, das Xonsh-Paket zu deinstallieren und Xonsh ganz normal mit

für den Nutzer in einer eigenen Umgebung aufzusetzen.

Und damit klappt dann auch die Installation von Xontribs ganz so, wie es vorgesehen ist.

Python ist in der Regel aus dem Repo vorinstalliert. Und es bietet sich ja eigentlich auch an, Xonsh ebenfalls so zu installieren.

Funktioniert auch prima.

Aber spätestens an dem Punkt, an welchem man Xontribs (also Xonsh-Erweiterungen) installieren möchte, ist Schluss mit Lustig.

Xontribs installiert man nämlich mittels

xpip install <paketname>Und hier fängt Arch dann an, zu "bocken":

× This environment is externally managed

╰─> To install Python packages system-wide, try 'pacman -S

python-xyz', where xyz is the package you are trying to

install.

If you wish to install a non-Arch-packaged Python package,

create a virtual environment using 'python -m venv path/to/venv'.

Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip.

If you wish to install a non-Arch packaged Python application,

it may be easiest to use 'pipx install xyz', which will manage a

virtual environment for you. Make sure you have python-pipx

installed via pacman.

note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.

hint: See PEP 668 for the detailed specification.Mit der Installation von Python übernimmt nämlich das Betriebssystem das Ruder, was die Verwaltung von Paketen betrifft. Systemweit kann man mit

nichts mehr einfach so installieren. Man kann Pakete nur mit pipx in einer virtuellen Umgebung für den Nutzer installieren. Sie stehen dann ganz normal für den Nutzer zur Verfügung, aber nicht systemweit.

Der Versuch, Xontribs nun einfach mit pipx zu installieren, scheitert aber leider auch.

Ich habe zunächst keine Lösung gefunden und in den Community-Bereichen von Xonsh geragt, was ich nun tun kann. Letztlich bin ich aber doch selbst auf die Lösung gekommen.

Weil ich Xonsh ohnehin nur für meinen Nutzeraccount verwenden möchte, bot es sich an, das Xonsh-Paket zu deinstallieren und Xonsh ganz normal mit

pipx install Xonshfür den Nutzer in einer eigenen Umgebung aufzusetzen.

Und damit klappt dann auch die Installation von Xontribs ganz so, wie es vorgesehen ist.

Mit der Bash kenn' ich mich aus. Bin ja auch schon seit 1996 nahezu ausschließlich mit Linux unterwegs... da lernt man über die Jahre die Shell halt kennen ...

View article

View summary

Dieser Artikel wurde erstmals am 20. Februar 2025 veröffentlicht.

Mit der Bash kenn' ich mich aus. Bin ja auch schon seit 1996 nahezu ausschließlich mit Linux unterwegs... da lernt man über die Jahre die Shell halt kennen.

Dann bin ich auf die Fish-Shell gestoßen (2016) und seit dem war sie die Shell meiner Wahl. Kürzlich habe ich dann einmal auf die Nushell umgestellt, wobei ich damit irgendwie nicht warm geworden bin.

Elvish habe ich auch einmal ausprobiert, aber das war mir gar nix. Und irgendwann hatte ich dann auch mal einen Blick auf die Xonsh-Shell geworfen.

Vor ein paar Tagen bin ich dann beim Surfen wieder über die Webseite von Xonsh gestolpert... und ich dachte mir: "Wieso habe ich die eigentlich nicht länger ausprobiert? Mit der sollte ich doch gut klar kommen, denn Python gehört neben Golang und Pascal zu meinen bevorzugten Programmiersprachen, mit denen ich fit bin."

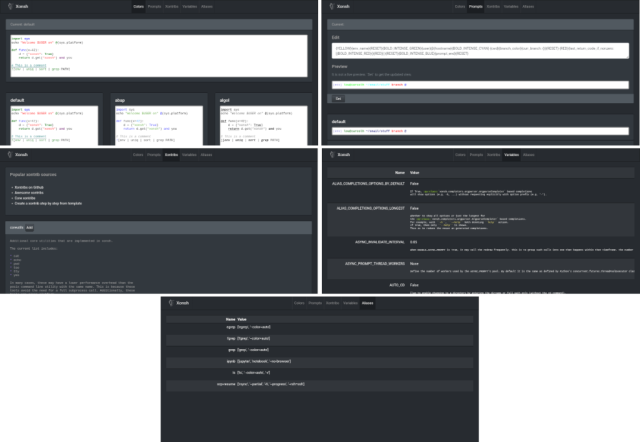

Also hab ich die Webseite des Projekts genauer angeschaut, intensiver gelesen und auch mal die Dokumentation studiert... und die Shell installiert.

Hey... nicht schlecht! Xonsh verhält sich erstmal ganz normal wie eine "übliche" Shell. Man merkt keinen wirklichen Unterschied. Und dann bietet sie, ohne irgendwas umzustellen oder extra Konfiguration, auch Python-Code auszuführen. Xonsh ist tatsächlich eine Art Python-Interpreter und gleichzeitig eine Shell, die sich zumindest nach Posix "anfühlt".

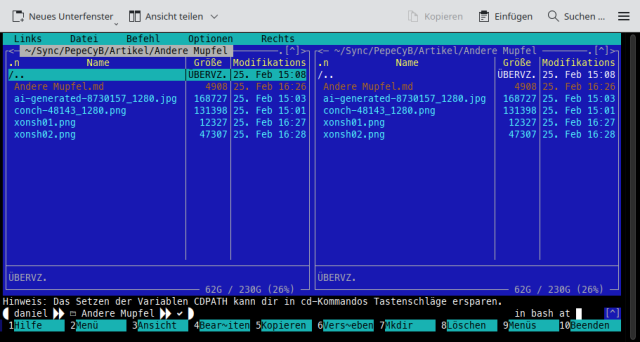

Eine Sache, die mir wichtig ist, ist der mc-Wrapper. Das ist ein Shell-Script, das mit dem MidnightCommander (mein bevorzugter Dateimanager) ausgeliefert wird, und dafür sorgt, dass man sich nach dem Verlassen des mc in dem letzten dort aktuell ausgewählten Verzeichnis befindet.

MidnightCommander liefert dieses Wrapper-Script für bash/sh und csh mit.

Schon für die Fish-Shell musste ich mir da ein eigenes Script basteln, weil die mitgelieferten, auch nach Anpassungen, nicht funktionieren wollten. War auch gar nicht so kompliziert.

Bei der Nushell musste ich aber wieder ein eigenes Script bauen, was schon etwas komplizierter wurde. Lag an der Philosophie von nu und den beschränkten Gültigkeitsbereichen für Variablen. Über die Community (via Discord) wurde ich dann aber in die richtige Richtung geschubst und konnte auch für nu das passende Script basteln.

Also... ran an den Speck und den Wrapper jetzt mal für Xonsh erstellen.

Boah war das simpel! Mit wirklich grundlegenden Python-Kenntnissen ließ es sich quasi aus dem Ärmel schütteln. Die Dokumentation von Xonsh hat geholfen.

def m():

/usr/bin/mc -P ~/.temp/mcwd

with open('/home/derpepe/.temp/mcwd', 'r') as datei:

wdir = datei.read()

os.chdir(wdir)

os.remove('/home/derpepe/.temp/mcwd')Dieses Script einfach in die Datei

~/.xonshrcgepackt... und schon steht es dauerhaft zur Verfügung.

Leider muss man das Script wie eine Python-Funktion aufrufen, also mit den leeren Klammern hintendran. Nicht schön. Ruft man statt

m()nur

mauf, wird das Script nicht gefunden.

Aber auch kein Problem, denn Xonsh erlaubt es, Aliase zu erstellen (war eh geplant, damit ich den MidnightCommander, wie gewohnt mit

mcaufrufen kann). Und die erlauben es, als Argument für ein Alias auch eine Python-Funktion zu verwenden und dabei die Parameter-Klammern wegzulassen.

Also in der .xonsrc hinter der Definition der Funktion das Alias definiert:

aliases['mc'] = mNach einem Neustart zeigt nun der MidnightCommander nach Aufruf von

mcdas gewünschte Verhalten.

Seit ein paar Tagen nutze ich nun Xonsh exklusiv... und die Shell hat mir bisher keine Probleme bereitet. Das Arbeiten mit Git erfordert keine Umstellung... und auch ssh ist damit unproblematisch.

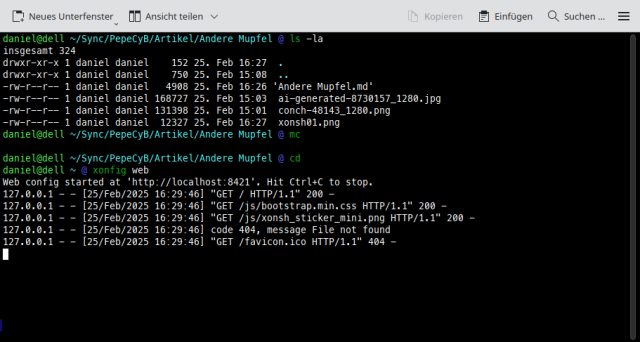

Die Konfiguration wichtiger Elemente ist bei Xonsh genauso komfortabel, wie bei der Fish-Shell über ein Web-Interface möglich.

xonfig web

startet das Webinterface und dort kann man ganz komfortabel Einstellungen zum Farbschema, zum Prompt für Variablen und für Aliase vornehmen. Außerdem ist es damit möglich, Addons, sogenannte "Xontribs" zu installieren.

Wer es puristisch mag, kann auch die Konfigurationsdatei mit einem Texteditor bearbeiten... oder man nutzt beide Möglichkeiten kombiniert. Die Eintragungen aus dem Webinterface sind in der Datei nämlich durch Kommentierungen deutlich markiert, und damit leicht erkennbar.

Irgendwie bin ich gerade "schockverliebt"... aber ich habe auch das Gefühl, dass ich auf Dauer mit Xonsh zufrieden sein werde (es sei denn, es ergeben sich irgendwo noch unerwartete Probleme).

Wer Python mag und sich damit auskennt, sollte durchaus mal einen Blick auf Xonsh werfen. Es lohnt sich!

Artikel vom 21. Aug 2016 - Eher zufällig bin in vor Kurzem über die Shell [b]„fish“[/b] gestolpert… also ich habe davon gelesen. Also schnell mal installiert und aufgerufen. Ok… ist halt ne Shell, dachte ich. Ein wenig bunter, aber nix… Mooooooment…

View article

View summary

Dieser Artikel wurde erstmals am 21. August 2016 veröffentlicht.

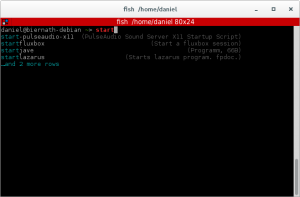

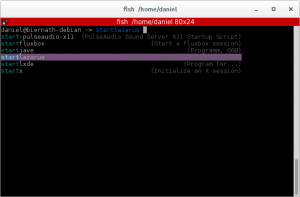

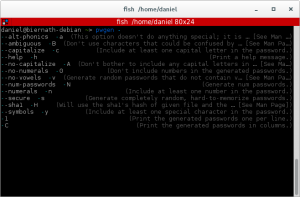

Eher zufällig bin in vor Kurzem über die Shell „fish“ gestolpert… also ich habe davon gelesen. Also schnell mal installiert und aufgerufen. Ok… ist halt ne Shell, dachte ich. Ein wenig bunter, aber nix… Mooooooment… Schon beim Eintippen der ersten Kommandos fällt auf, dass da doch einiges anders ist. Es werden direkt bei der Eingabe Vorschläge gemacht, ein Tippen auf TAB öffnet dann eine Liste aller Kommandos, die so beginnen, wie die ersten eingegebenen Buchstaben… und durch

diese Liste kann man mit den Cursortasten navigieren und mit der Eingabetaste den Befehl auswählen.

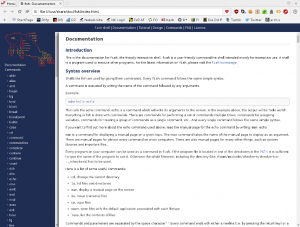

Das ist ja schon mächtig komfortabel. Gibt man help ein, so wird der System-Webbrowser gestartet (oder wenn er schon offen ist, ein neuer Tab geöffnet) und die Hilfeseite geöffnet.

Hier findet man alle internen Kommandos von fish und die Kontrollstrukturen zur Shellprogrammierung. Außerdem ein FAQ-Bereich und ein Tutorial. Insgesamt ist die Dokumentation wirklich sehr ausführlich… so sollte das auch sein. Weitere Informationen , insbesondere zur Shell-Programmierung und zum Erstellen von Completions (automatische Vervollständigung) findet man auch bei stack overflow, wenn man im Suchfeld fish

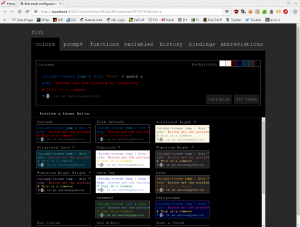

oder fishshell eingibt. Will man fish konfigurieren, so kann man das von Hand erledigen, es geht aber auch recht einfach über ein Web-Interface. Gibt man fish_config ein, so startet Fish einen einfachen lokalen Webserver, öffnet den Browser und man landet auf der Konfigurationsseite. Auf dieser Seite kann man sehr einfach die Farben und den Prompt einstellen, Funktionen und Variablen anschauen, die History anschauen und Einträge daraus löschen, Bindings anschauen und schließlich Abbreviations (Abkürzungen für Befehlszeilen) bearbeiten. Die Installation wird auf der Homepage von fish gut erläutert… bei meinem Debian war das mit einem

sudo apt-get install fishim Handumdrehen erledigt, weil sich das Programm in den offiziellen Quellen befindet. Eine wirklich tolle Angelegenheit ist auch die TAB-Selection von Parametern auch externer Programme. Gibt man ein Kommando ein und dann den „-“ oder „--“ für einen Parameter und betätigt die TAB-Taste, dann wird eine Auswahlliste der Parameter

angezeigt (mit Erläuterungen), die man auch wieder mit den Cursortasten auswählen kann. Schon nach kurzer Zeit habe ich festgestellt, dass fish für mich echt perfekt für die tägliche Arbeit ist. Diese Shell wird zwar oft als „Einsteiger-Shell“ angepriesen, aber weshalb sollte ich auf Komfort verzichten, nur weil ich mich mit der bash auch gut auskenne. Wenn ich es bequemer haben kann, dann lasse ich mir das auch gefallen. Deshalb ist fish jetzt als Standard-Shell bei mir eingestellt. Anfangs muss man sich aber auch ein wenig umstellen, weil die sich doch ziemlich vom POSIX-Standard, den man von bash und co. gewohnt ist, unterscheidet. Es gibt aber auch noch einige weitere Quellen im Internet, wo teilweise auch auf diese Besonderheiten oder Unterschiede eingegangen wird. Die erste „Herausforderung“ für mich war der Midnight Commander (mc). Ich habe unter bash immer das Wrapper-Script verwendet, mit dem man nach Beenden des mc im letzten ausgewählten Verzeichnis landet. Nun, diese Scripts funktionieren NICHT! Weder die (ba)sh-, noch die csh-Version. Aber ich war echt erstaunt, wie schnell sich das mit Bordmitteln der fish erledigen ließ. Viel einfacher, als man denken mag. In der Shell kann man Funktionen erstellen (der Editor ist auch angenehm komfortabel). Also habe ich eine Funktion „m“ erstellt:

function m

/usr/bin/mc -P ~/.temp/mcwd

cd (cat ~/.temp/mcwd)

rm ~/.temp/mcwd

endfuncsave meingegeben… und seither steht mir m dauerhaft zur Verfügung. Weil man sich aber daran gewöhnt hat, „mc“ einzugeben, wenn man den Midnight Commander starten will, habe ich noch ein entsprechendes Alias definiert (das läuft so, wie man es von der bash kennt):

alias mc „m“Um dieses Alias auch direkt nach jedem Login zur Verfügung zu haben trägt man die Zeile einfach in die Datei config.fish ein (~/.config/fish/config.fish), die man ggf. erst erzeugen muss (touch config.fish), wenn sie noch nicht vorhanden ist. Die ganze Angelegenheit hat mich incl. „Einarbeitungszeit“ in die Systematik von fish vielleicht ne Viertelstunde gekostet. Fish ist wirklich einfach! Das war jetzt hier auch nur ein ganz kurzer und kleiner Einblick… es gibt noch unzählige wirklich tolle Features. wenn man sich durch die Dokumentation gelesen hat, ist man schlauer… und man entdeckt immer wieder neue Möglichkeiten. Ach, ein kleines „Schmankerl“ fällt mir gerade noch ein… Hat man sich in ein Verzeichnis gehangelt und dort liegt eine Datei, die man mit dem Standard-Programm für den Dateityp öffnen möchte, so gibt man ganz einfach nur

open <Dateiname>ein… schon wird die Datei mit der voreingestellten Anwendung geöffnet. odt-Dateien sind bei mir z. B. mit LibreOffice 5.1 verknüpft. Habe ich nun eine Datei „Dokument.odt“ und ich gebe in fish

open Dokument.odtein, wird LO-Writer gestartet und die Datei geöffnet. Das ist schon sehr praktisch. Ich kann es echt empfehlen, sich fish einmal anzuschauen. Das ist auch kein „Rückschritt“. Ich bin ja selbst auch mit bash sehr fit, habe aber die Vorteile von fish für mich entdeckt und genieße den größeren Komfort.

Links:

[1]: Fish-Webseite

[2]: The missing fish shell tutorial

[3]: Speaking UNIX: Go fish!

[4]: Shell Translation Dictionary (Übersicht, um (ba)sh-Kommandos in fish umzusetzen)

[5]: starrhorne/Fish-Shell-Scripts

[6]: zmalltalker/fish-nuggetsa

Conversation Features

Loading...

Loading...

Login

PepeCyBs Welt

pcw@hub.hubzilla.hu

Mein Blog PepeCyB's Welt - Pepes Gedanken, das Fediverse und mehr…

Categories

Archives